「請求書って、どうやって作るの?…難しそう…」という皆さん、こんにちは。請求書とか領収書、収入印紙という言葉を耳にすると全員白目むいて寝ますね。「もう嫌です」ってね。

請求書について学校で習わなかったから、取引先から「請求書くださいね」って言われると軽いパニックに襲われませんか。とはいえ請求書は一回作ってしまえば使いまわせるので作ったほうが断然お得。

そこでこの記事では「請求書の作り方がわからなくてツラい…」という方のお悩みを、僕の実体験( 請求書の作り方を調べて作って送った )をもとに解決していきます。

以下の順番で重要なポイントだけをご紹介していきます。

・請求書とは

・請求書の作り方

・請求書で注意しておきたい源泉徴収税

10分で読めますし請求書を作るイメージが湧くと思うので、まずは読み進めてみてください。

請求書とは

請求書とは、商品の納品後に代金を請求するときに取引先に送る書類のことです。例えばライターの場合「納品した記事代の3万円を払ってください」と請求するときに請求書を取引先に送ります。

なるほどね~。

請求書を送らないとお金が貰えないわけね。

請求書を送らないと代金をもらえなかったりするので注意が必要です。「納品したんだけど請求書を送り忘れてたから、今月の入金は無理…」みたいなことになります。しかももし取引が数万件あったら代金もらってないことに気づかないです。なので納品した後はしっかり請求書を送りましょう。

納品だけして代金未回収は絶対イヤ!

どうして請求書が必要なの?

なぜ請求書が必要なのか?それは会計処理を正確に行うためです。それに請求書がないと確定申告するときに困ります。本来の業務とは関係のない確定申告に時間をかけたくないというのが本音です。

他にはお金のやり取りでのトラブルを防ぐためです。想像してみてください。「記事を納品したので代金を支払ってくださいね」と口頭で伝えたとします。そして代金が支払われず、しばらく時間が経ってから「請求などされていない」と取引相手が主張し始めたらどうなると思いますか?揉めそうですよね。

いつ提出するの?

納品後です。ライターの場合、記事を納品するときに「請求書はどうしましょうか?」と聞けばOKです。

そしたら請求日など丁寧に教えてもらえます。というのは請求書は双方の話し合いで作る書類だからです。「請求日はいつにするのか?」「振込手数料はどちらが支払うのか?」などをお互いが話し合って決めて作ります。詳しくは後述しますが請求書を作るときは、請求相手に確認しなければいけない項目があります。

提出方法は?

取引相手に聞きましょう!郵送かメールの2択になると思いますが、郵送なら紙文書を送ります。メールならPDF文書です。取引相手に「どっちでもいい」と言われたらPDF文書でのやり取りをおすすめします。理由は以下の3つです。

- 保管期間が7年

- 証拠として効力あり

- 収入印紙の問題

保管期間が7年

請求書は7年間の保管義務が法律で定められています。「この記事を信用してやるぜ!」という方は以下のリンクは飛ばしてください。

7年間も保管しようと思ったら大変です。経理経験者は容易に想像できますよね。書類をファイルすると手のひらサイズの分厚さになって見事に邪魔。それが何十冊もあって事務所が狭くなって無駄。だけどPDFだと管理も保管も楽です。

証拠としての効力あり

僕もそうだったんですが多くの人が、PDF文書は正式な書類ではない、という認識を持っています。実はPDFであっても裁判で証拠として有効なんです。

「紙文書じゃないから証拠として認めません!」とはならないんです。紙文書もPDF文書も同じ効力だけど、どっちかといえば紙文書のほうが信憑性がある、くらいの違いです。

へ~そうなんだ、ビックリ!

収入印紙の問題

請求書が領収書を兼ねるときには、収入印紙を貼る必要があります。受け取り金額が5万円(税抜き)以上になると、収入印紙の貼り付け義務が発生します。収入印紙とは切手みたいなやつです。ハガキに切手を貼るように紙文書に収入印紙を貼る、みたいな。 特定の紙文書を作るときは収入印紙を購入して貼らなければいけないんです。

だけどPDF文書には収入印紙を貼らなくていいと、国税庁が発表しています。紙文書だとお金がかかるけどPDF文書だとお金がかからない、という法律になっています。なので収入印紙代のかからないPDF文書がおすすめです。

請求書の作り方

請求書の説明はもういいから作り方を教えてよ!

僕が実際に作ったやり方をご紹介します。やることは2つです。

- ネットから請求書の書式をダウンロード

- ダウンロードした書式に記載されている項目を調べて記入

ネットから請求書の書式をダウンロード

以下のサイトからダウンロードしました。僕は請求書011という書式を220円で購入しましたが、ネットから無料の書式を探せばOKです。

Bizoceanから宣伝費を受け取っているわけではないのでご安心を。ただシンプルな書式がこれしか見つけられなかった、という理由で220円払いました。こだわりがなければ無料でOKです。

請求書の書き方

ダウンロードした書式に記載されている項目を調べて記入していけば完成です。「請求書 宛て名」とか「請求書 請求日」で検索すればOK。

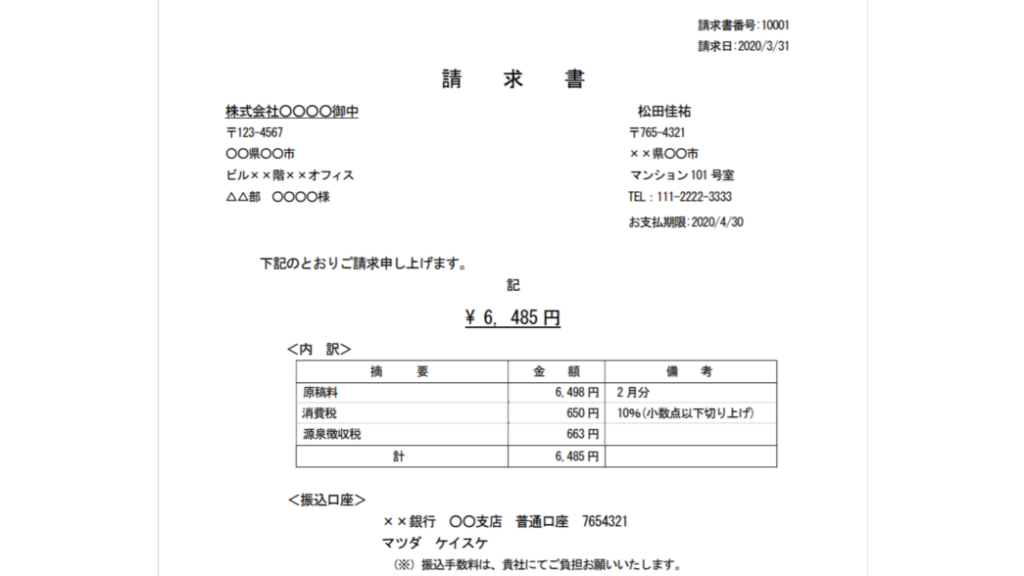

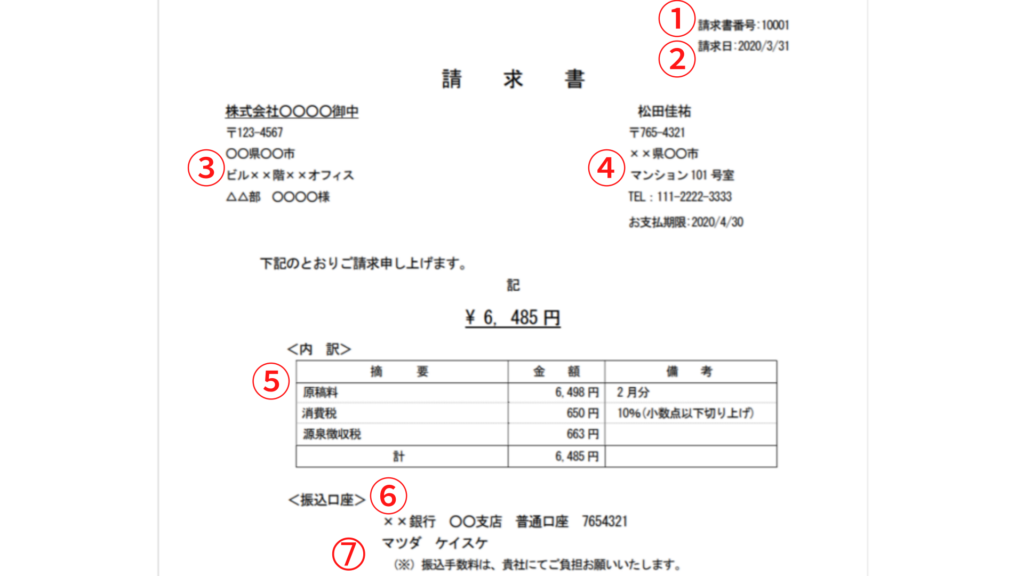

①請求書番号

請求書番号は請求書を管理しやすいように、という理由で存在しています。なので好きな番号でOKです。請求書番号はなくても問題ないレベル。

②請求日

請求日は取引相手に確認しましょう!請求書を作成した日ではなく、取引先の締め日に合わせるのが一般的だからです。多くの場合、取引相手から請求日を指定されることが多いです。

③宛て名

取引相手の宛て名を記入しましょう。必要に応じて住所などの情報も記入する感じでOK。二重敬語には注意してください。「社長」は敬称なので、社長様だと二重敬語になります。もちろん部長様もNGです。

④自分の情報

名前&住所、連絡先、お支払期限を記入しましょう。印鑑は法律的に必須ではないので、なくても請求書の効力に影響なし。お支払期限は翌月か翌々月の月末に指定することが多いようです。

⑤請求金額

僕はライターなので「原稿料」として請求しています。念のため請求金額を確認しておきましょう!原稿や記事は消費税の対象になります。ちなみに消費税の小数点以下は切り上げ、切り捨てどちらでもいいと国税庁のホームページに明記されています。

(例)6,498円×0.1%=649.8 649円 or 650円 ※6,498円は原稿料

消費税は649円で請求していいし、650円で請求してもいい。

≫ 国税庁のホームページ

「源泉徴収税」という項目はなくても大丈夫です。実際に多くの請求書には「源泉徴収税」という項目がありません。あえて記載している理由は損しないためです。詳しくは後述しています。

⑥振込口座

代金を振り込んでほしい口座を記入しましょう。当たり前だけどここを記入しないと「どこに振り込みますか?」と経理担当者の仕事を増やすことになります。そしてちょっと笑われると思います。

➆振込手数料

どっちが振込手数料を支払うのか相談しましょう!一般的には入金する側が負担するという暗黙の了解があるようです。僕は聞くのがめんどくさいから「振込手数料は、貴社にてご負担お願いいたします。」って書いて一方的に負担してもらっています。

請求書で注意しておきたい源泉徴収税

源泉徴収税のことを知らないと、入金された金額を見てビックリします。

源泉徴収税とは

あれ?請求した額より少ないんだけど?

それは源泉徴収税のせいだよ!

源泉徴収という制度をご存知でしょうか?源泉徴収って聞いたら「なんかよくわからんけど、年末にお金が貰えるやつ!」みたいな感じですよね。

源泉徴収とは簡単に言うと「所得税の前払い」制度です。会社員は月々の給料から源泉所得税で前払いをしていますが、フリーランスや個人事業主は源泉徴収税で所得税の前払いをしています。そして源泉徴収税を支払うのは代金を支払う人です。

たとえばフリーライターが出版社に記事を納品して原稿料20万円を請求したとします。

しかし出版社はフリーライターに20万円満額を支払うことができません。フリーライターの代わりに源泉徴収税を支払わないといけないからです。法律で決められているからです。

なので出版社は20万円から源泉徴収税を差し引いた額をフリーライターに支払います。そこで通帳を見て「あれ?請求した額より少ないんだけど?」となるわけです。

よくわかんないけど、具体的にどのくらい差し引かれるわけ?

源泉徴収税の算出方法

計算とか数字が苦手な人は以下のURLへどうぞ。2037年までは復興特別所得税「あり」にチェックして使ってください。

≫ フリーランスの源泉徴収計算

・請求金額が100万円以下の場合

請求した額が100万円以下だった場合は「報酬×10.21%」が源泉徴収税です。

(例)6,498円×10.21%=663円

※6,498円は原稿料

※2037年まで

・請求金額が100万円以上の場合

請求した額が100万円以上だった場合は「(報酬 − 100万) × 20.42% + 102,100 = 税額」が源泉徴収税です。

※2037年まで

請求書に源泉徴収税を記載する理由

請求書に源泉徴収税を記載する理由は損しないためです。どういうことか?説明するために次の2つの計算式を見てください。

①6,498円×10.21%=663円

②(6,498円+650円)×10.21%=729円

※6,498円は原稿料

※650円は消費税

①の計算式は消費税抜きで源泉徴収税率をかけて計算しています。②の計算式は消費税込みで計算しています。

①のほうが金額が少ないですよね。ということは①のほうで源泉徴収税を計算してほしいです、払う税金が少なくなるから。手元に残るお金が多くなるから。なので消費税抜きの計算式で源泉徴収税を算出してもらうために記載しています。

勝手に消費税抜きで計算してもいいの?

選んで計算してもいいの??

報酬・料金等の額の中に消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等の額」といいます。)が含まれている場合は、原則として、消費税等の額を含めた金額が源泉徴収の対象となります。

ただし、請求書等において、報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えありません。

国税庁のホームページ

原則として消費税込みの金額が、源泉徴収の対象になります。ただし請求書に「原稿料」と「消費税」の金額が分かれば、「原稿料のみ」を源泉徴収の対象にできます。

ということで勝手に消費税抜きで計算してもいいです!選んで計算してもいいんです!!

まとめ

未知のことやイメージ出来ないことって不安になりませんか?僕はめちゃくちゃ不安になります。

「出来るかな?出来なかったらどうしよう…」って。悪い方にばかり想像が膨らみます。実際に請求書を作るときもため息ばかりでした。だけど今はただの作業です。「請求書作るのめんどくさっ!」ってなります。出来るまでは少しツラいけど頑張ってみてください。

あと請求書を送付してから実際に入金があるまで1、2か月の時差があるので、「請求書を送ったのに、まだ入金されないんだけど!」と焦らなくて大丈夫です。

ではでは。

・送付方法

・請求日

・請求金額

・振込手数料